✨ 一、我们想做的,不只是“卖课”

最近,陆续有不少朋友来试听我们的德语课程。

因为深知德语学习路上的各种“坑”,我们始终保持开放的心态,希望每一位同胞都能真正了解我们的课程理念,并在这条语言之路上,获得实实在在的帮助。

👥 二、学员不同,反馈自然也不同

这段时间来试听的同学们,背景可谓五花八门:

- 有零基础的;

- 有学过 B1.1 又回来体验 A1.2 的;

- 有学过 A1.2 想重新打好 A1.1 基础的;

- 还有学过 A1.1 又回来复听 A1.1 的。

因为起点不同,反馈也各不相同。大多数同学觉得课程不错,甚至有人课后立刻决定加入。但也有同学提出了不同的看法:

“课堂效率太低,太多时间花在理解和消化上,这些应该课后做。”

她的反馈让我开始思考: 德语课堂,究竟该如何组织,才真正对学习有益?

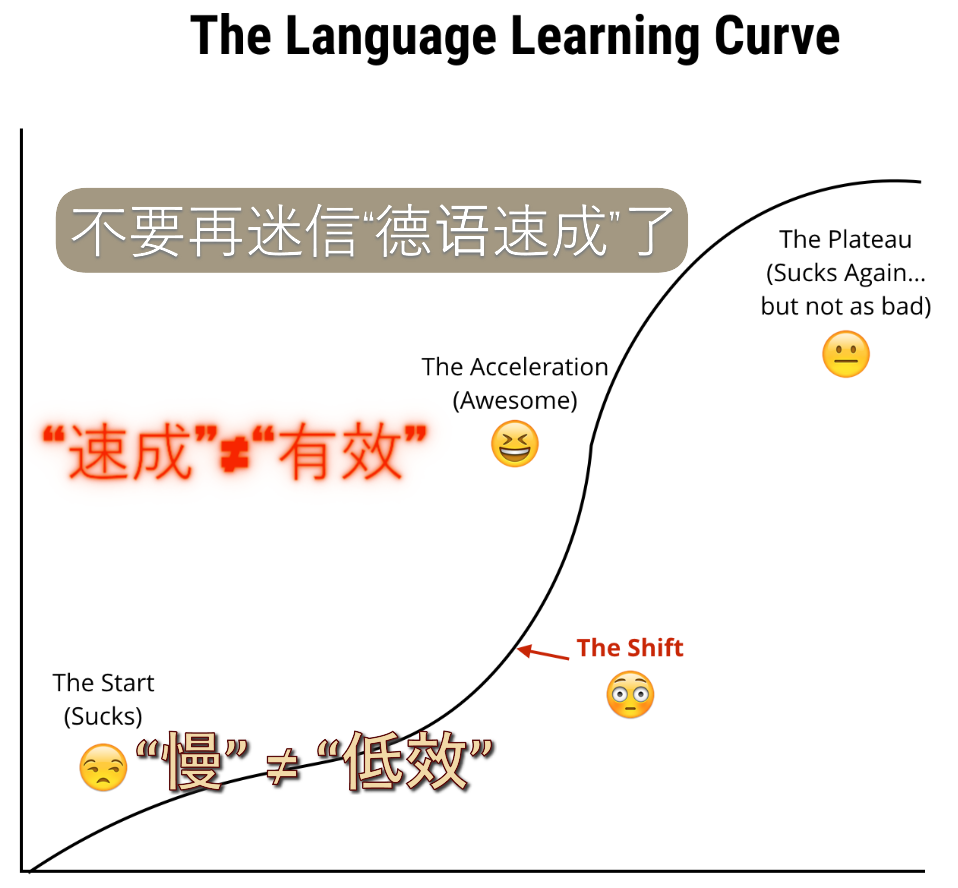

⚖️ 三、“高效” ≠ “有效”

不少同胞为了“快速融入”,会直接选择上外教课,结果两年过去,依然一头雾水:能猜大致意思,却开不了口;也有同胞直接选择了当地华人开设的语言学校,考过了 A2,顺利续签,但在日常生活中却无力应对;即便是在读博士,在学术讨论之外也常常感到尴尬。这正是我们决定为中国学习者专门开设德语课程的原因:

💡 用中英文的逻辑拆解德语结构; 💬 在理解的基础上,提供大量开口练习的机会。

这样的课堂,也许“慢”了一点,但就像孩子学走路、学吃饭一样:刚学走路时摇摇晃晃,我们会因为他慢而不让他练吗? 刚学吃饭时弄得满地都是,我们会因此不让他自己吃吗?语言学习也需要这样的“慢”。 短期看似低效,长期却是能力生根发芽的阶段。那些被父母“包办”一切、看似高效的孩子, 在独立面对生活时,又会怎样呢?

想到这里,我更加坚定了信念 🌱 “让中国人的德语学习过程变得简单、有效,让人人都能学会‘能用’的德语!”

🧑🏫 四、教学不是灌输,而是双向生长

回到那位提出意见的同学——她已经学过 A1.1,生活在当地,年轻又充满活力。相比之下,我们班的同学在一开始时曾自嘲:

“中年油腻男 / 大妈班”,吃完下顿连上顿吃没吃都不记得了。

教学从来不是单向的输出。真正的教学,是根据学生的反应不断调整。

从商业角度看,“灌输式教学”确实更“高效”:三四周上完一期课,效率惊人。 但问题是——上完之后呢?

我们的大脑一次能处理的信息是有限的。一次记 30 个单词,很难记住;但如果分成几组,早中晚各记一组,反而能记得很牢。

而重复(Wiederholen),正是最基本、也是最有效的学习策略。

🌿 五、稳扎稳打,才是真正的高效

因此,对目前这个班的学员来说,这样的课堂节奏,恰恰是最合适的。

有学员说:“能在这么短的时间里明白这么多内容,还能开口,已经很满足了。”

也有曾对英语感到恐惧的学员说:“德语学起来好像也挺简单的啊!”

每一句这样的反馈,都是我们继续坚持的动力。

愿我们都能在德语学习的路上,走得稳一点,也走得更远一点。💚

💬 写在最后

“快”有时候只是幻觉, “慢”往往意味着更扎实的积累。

真正的高效,不是学得快,而是—— ✨ 学后能用。

如果你也在德语学习的路上, 希望我们的课堂,能成为你稳步前行的起点。🚶♀️

📢 你在德语学习中,遇到过什么“低效”的坑吗? 欢迎留言分享你的经历,也许能帮到后来的人。

#德语学习 #学德语 #德国留学 #德语速成 #德语课程 #语言学习方法 #高效学习 #成年人学德语 #干货分享 #教学反思